2022年,知名历史学家鲁西奇的新书《喜:一个秦吏和他的世界》的一经出版,就引起了一场风波。

图片引用公众号“文化扑满”所整理时间线

此次风波的矛头也指向了编辑,一些读者认为书中的知识性错误,不仅是作者不严谨,也反映出了编辑工作的失职,没有对图书内容准确性进行把关,这引起对于编辑工作职责范围和专业性的广泛讨论。

不单是名家名作,几乎所有编辑都害怕遭遇这样的尴尬时刻——读者针对自己编撰的图书提出专业问题,而编辑自己难以解答。

图片来源于小红书用户发文

自己编辑的专业类图书被读者挑出知识错误,并被公开质疑专业水平。这不仅影响到编辑的工作,出版社的品牌声誉也会遭受质疑。

实际上,对于图书内容,传统出版社都要进行三审三校,也就是六次人工通读的流程。图书出版前与出版后,也会有质量检查来保证图书内容的准确性。如此层层把关,每位编辑都对自己负责的书稿付出了很多心血,但还是难以避免疏漏。

分析其中原因,有以下几点:

一是编辑的职业特性决定了其知识结构广博而难以深入的特点。决定编辑做什么书的因素有很多,导致了一位编辑即使有主要出版方向,但是对此方向中的细分领域很难有专家级别的精深研究。而这些专业书籍的读者却往往根据自己的阅读研究兴趣深挖某一领域,如此一来读者比编辑更专业并不是稀奇事。

二是出版流程的时间把控。一般来说,编辑需要在3-6个月内完成从选题策划到终审付印的全流程管理,单本书的专业钻研时间通常不超过200小时,而专业读者可能在相关领域深耕数十年,对于相关书籍内容会反复阅读研究,自然更易发现其中不足。

三是知识的动态发展难以把握。在学术出版领域,这种矛盾尤为尖锐。学术前沿动态、最新修订规范等等对学术类书籍的专业性有着重要影响。这类时效性极强的专业动态,恰恰是编辑在常规审稿流程中难以覆盖的盲区。

四是编辑专业难以覆盖书中跨学科的知识。这在科普类图书中较为常见。资深读者往往具备跨学科背景,他们提出的问题常常游走在多个专业领域的交叉地带,超出单一编辑的知识储备范围。

如果有了AI帮助,这种情况会有变化吗?

随着技术发展,弥合普通编辑与专业读者间的矛盾成为可能。编辑合理运用AI技术,完全可以做到保证出版周期的同时让图书内容更加准确、更加专业。

在专业性把关环节,AI有着独特优势。

立足于专业、准确、海量的数据信息,AI在文献检索、数据验证、专业术语核对等方面比人工更高效准确。

AI能够快速整合权威资讯,自动生成包含关键论点、代表学者及实证研究结果的综述报告。这种深度信息聚合能力,相当于为编辑配备了一个随时待命的专业文献库。

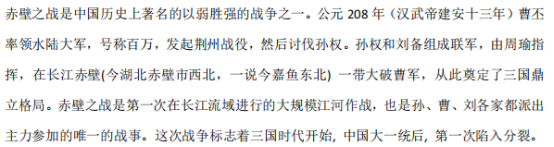

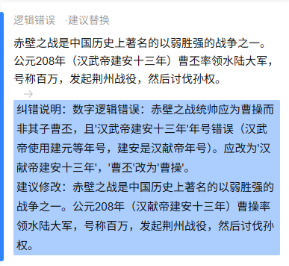

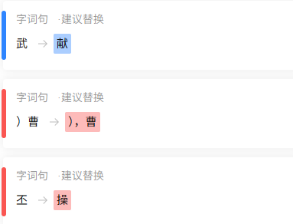

我们可以用一段文稿来看看AI审校工具的能力:

面对这段文字,正在阅读文章的大家审校一遍需要多久?找出了哪些问题?

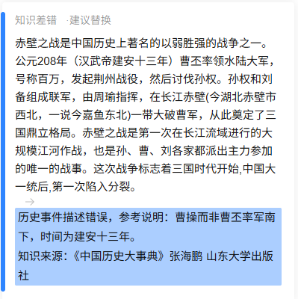

有了答案后,我们可以对比一下AI审校在30秒内给出的审校建议:

与你找出的错误是否一致?

目前,数传集团针对出版行业研发的AI审校工具可审知识问题包括法律法规引用、古诗词引用、身份和职位、人名、地名、时间、引文、史实、数据等等差错,还包括查找书稿中前后重复、矛盾的语义语句,这都是编辑在人工审稿中需要花费极大精力核查审校,很有可能出现错漏的问题。

由此而见,AI工具在审校内容正误方面的准确与效率,或许可以将编辑从耗费心力的案头工作中解放出来,但这并不意味着编辑角色的弱化,而是推动其向更高层次的专业媒介转型。理想的协作模式呈现为“AI处理信息,编辑创造价值”。把编辑从繁杂的信息处理中解放出来,能够专注于解读专业内容的深层意义、把握知识传播的价值导向、构建与读者的情感连接,让“普通编辑”与“专业读者”之间的矛盾消解,推动整个出版业向更高层次的知识服务转型,最终实现专业内容价值的最大化传播。

END